Назвать точное число музеев в мире просто невозможно. Примерная цифра - более 100 тысяч. О количестве представленных экспонатов даже говорить не приходится – десятки миллиардов. Все в разной степени интересны, но есть среди них редчайшие предметы, с которыми едут знакомиться, несмотря на расстояния.

В Горном музее Петербурга - это Сихотэ-Алинский метеорит весом 450 кг, самая крупная из сохранившихся в мире глыб малахита, скелет пещерного медведя и черепа ископаемых носорогов, выкованная из цельного куска рельса пальма и другие необыкновенные образцы.

Количество экспонатов росло в геометрической прогрессии. По императорскому указу владельцев месторождений и горных предприятий обязали присылать сюда наиболее выдающиеся экземпляры минералов, руд и заводских изделий. Кроме того, фонд пополнялся за счет предметов из частных коллекций царствующих династий и личных собраний учёных. Причем не только российских.

Не прошло и 20 лет, как учебный кабинет вуза получил официальный статус музея. На сегодняшний день здесь хранится более 240 000 различных предметов. Среди них - поистине уникальные объекты, за которыми стоят мировые рекорды и удивительный провенанс.

Глыба малахита

Почти 250 лет назад в окрестностях современного Екатеринбурга была поднята на поверхность глыба малахита весом в 1,5 тонны. Оригинальный размер был еще больше, но из-за специфики месторождения монолит не мог пройти в узкие створы выработок, и рабочим пришлось откалывать от него куски. В итоге самоцвет все же подняли наружу, транспортировали в Петербург и преподнести в дар Екатерине II. Императрица некоторое время хранила его в личной коллекции, а затем передала образец в Горный музей.

Находка считается самой крупной из сохранившихся в мире глыб малахита. И с большой долей вероятности она такой и останется. В наши дни минерал больше не добывается - российские месторождения практически истощены, а африканские экземпляры зачастую гораздо более низкого качества. Стоимость экспоната оценивается в несколько миллионов долларов.

Изделия дома Фаберже

В Горном музее хранится 20 уникальных произведений фирмы Карла Фаберже. Большую роль в успехе прославленного на весь мир ювелира сыграла расположенность царской семьи. Александр III заказал пасхальный сюрприз для своей жены. Он произвел неизгладимое впечатление, и Карла Густавовича сделали «ювелиром Императорского Величества и Императорского Эрмитажа». Сначала презенты дарили внутри царской семьи, а потом стали преподносить иностранным гостям.

Наравне с пасхальными яйцами визитной карточкой мастера считаются изделия из поделочных и драгоценных камней. Среди экспонатов Горного музея - серый слоник из калканской яшмы принадлежал княгине Елизавете Маврикиевне, супруге великого князя Константина Романова. Фигурками попугаев и коробочкой из агатов, имитирующих раковины, владела Ксения Александровна, родная сестра Николая II.

По словам эксперта Международной организации Fabergé Research Site Рианы Бенко, «для ценителей произведений Карла Фаберже большая удача увидеть столь редкие предметы даже на фотографиях». Подобные изделия хранятся в коллекциях Королевы Англии и принца Монако. В 2004 году в Нью-Йорке за 120 млн долларов российский меценат выкупил 9 яиц и вернул их на родину. Сегодня они хранятся в частном Музее Фаберже в Санкт-Петербурге.

Сихотэ-Алинский метеорит-гигант

Зимой 1947-го года в Уссурийской тайге произошло падение огромного метеорита. Он разрушился при входе в атмосферу и выпал в виде «железного» дождя. Обломки рассеялись на территории площадью 35 км². Как часто бывает в случае падения астероида, свидетели говорили о появлении большого огненного шара, двигавшегося с огромной скоростью, и последующем взрыве. В зоне падения осколков было обнаружено 106 кратеров и воронок диаметром от 1 до 28 метров, причём глубина самой большой воронки составила 6 метров.

Изучением «небесного камня» занялись ведущие ученые страны. Он вошел в десятку крупнейших метеоритов мира. Один из самых больших обломков весом 450 кг представлен в тематической коллекции Горного музея.

Пещерный медведь

Палеонтологическое собрание музея позволяет почувствовать себя героем фильма «Парк Юрского периода» и, разглядывая скелеты древних позвоночных животных от бесчелюстных и рыб до млекопитающих, сопоставить их размеры с современными обитателями флоры и фауны. Особый интерес представляет зал, посвященный четвертичному периоду, ведь именно в это время появился человек.

Однако самый эффектный экспонат – не первобытные орудия и даже не макет сцены охоты, а пещерный медведь, который, поднявшись на дыбы, скалится на посетителей. Это один из самых крупных млекопитающих своего времени. К счастью, последний раз он охотился не меньше 24 000 лет назад.

Вес взрослого самца достигал 500 килограммов, а самки – 250. Что удивительно, при таких размерах медведи были преимущественно вегетарианцами – они питались плодами, ягодами и кореньями, и редко – мелкими животными и падалью.

«Гора Благодать»

Как мы помним, Николай I велел горнопромышленникам присылать в Минеральный кабинет не только экземпляры минералов и руд, но новейшие заводские разработки. Желая продемонстрировать свои успехи, начальники месторождений проявляли инициативу - специально изготовляли и передавали также макеты выдающихся месторождений. Жемчужина коллекции - «Гора Благодать».

В середине XVIII века на территории Свердловской области были найдены богатейшие залежи магнитного железняка высокого качества. Этот факт посчитали ничем иным как божьей благодатью, что и нашло отражение в названии места. Впоследствии запасы сыграли огромную роль в развитии черной металлургии России и стали основной сырьевой базой уральских Гороблагодатских заводов. Но локация уникальна не только своим значением для промышленности, но и спецификой расположения. В мире больше нет подобных примеров, чтобы крупное рудное месторождение находилось на вершине горы.

Макет открытой разработки горы Благодать показывает, как выглядел карьер в XIX веке. Экспонат был привезен в музей в 1902 году директором Горного института Николаем Иосса из совместной поездки по Уралу с Дмитрием Менделеевым.

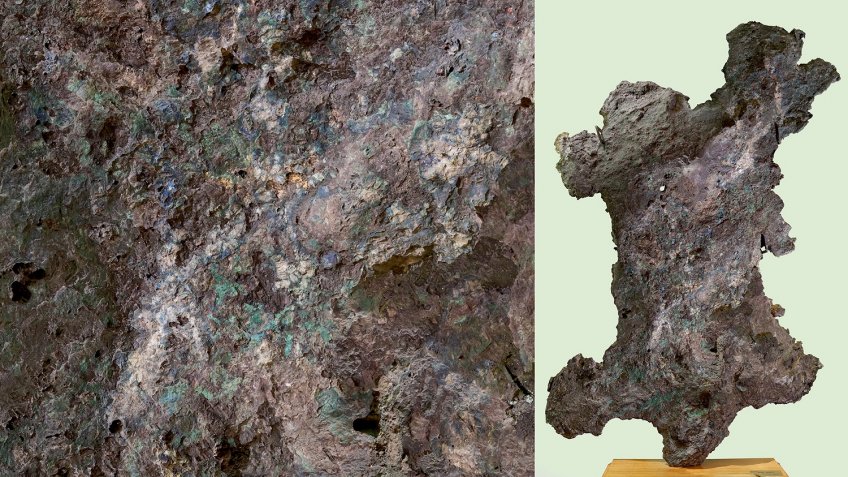

Медная шкура

Как известно, Александр II был страстным охотником. Он души не чаял в оружейной охоте на оленей, лисиц, зайцев, тетеревиные тока, но особенно привлекали его крупные животные. В Гатчинском дворце хранятся рогатины, с которыми государь лично ходил на медведей, хотя это было очень рискованным делом.

Зная об увлечении Александра Николаевича, хитроумный горнопромышленник Степан Попов, которому было разрешено «разыскивать» в киргизских степях россыпи золота и руды, преподнес царю, найденный в Казахстане самородок меди весом в 842 кг. Его ценность состоит не только в том, что это один из самых крупных самородков меди в России, но и в его форме. Экспонат, переданный императором в Горный музей, очень похож на медвежью шкуру.

Подношение было сделано в надежде на царскую милость - правительственный сенат определил о взыскании со Степана Попова штрафа в 200 тысяч рублей (по сегодняшним деньгам около 2 млн долларов). Подарок стал настоящим украшением экспозиции, но своей изначальной задачи не выполнил. Омское областное правление «произвело опись и оценку второго и третьего этажей Богословского рудника и учредило над ним надзор и опеку».

Стальная пальма

При всем многообразии экспонатов Горного музея одним из наиболее известных остается пальма, изготовленная из стального рельса. Она была выполнена «Новороссийским Обществом каменноугольного, железного и рельсового производства» специально для участия во Всероссийской художественной и промышленной выставке в 1896 году. Предприятие, основанное англичанином Джоном Юзом, в народе называлось просто Юзовским заводом.

Изделие должно было рекламировать высочайшее качество стали, поэтому работу над пальмой поручили самому опытному кузнецу - Алексею Мерцалову. Она ковалась вручную из цельного куска рельса мартеновской стали в течение 2-3 недель. Высота составила 3,5 м, а вес 325 кг - кадка 200 кг и само дерево 125 кг. В процессе участвовал 17-летний подмастерье Филипп Шкарин, который в 1950-х годах составил юридически заверенное описание работы над пальмой и подтвердил факт ее изготовления из одного рельса, без приварки отдельных листьев. Рельс нагревался на открытом кузнечном горне, ковался на обычной наковальне на глаз, хоть и по эскизу.

Восторженные оценки этого шедевра кузнечного искусства можно было прочесть во многих газетах и журналах того времени. По окончанию выставки, пальма поступила в Горный музей вместе с другими экспонатами заводов Юза. Сегодня помещена на герб Донецкой области. Ведь Донецк назывался раньше Юзовкой, и именно там располагалось предприятие.